东北往事:铁骨文人王永江的半世山河

东北往事:铁骨文人王永江的半世山河

人们提到奉系军阀,总是想到大帅张作霖、少帅张学良,殊不知,风起云涌的岁月里,叱咤一时的人物都对当时、甚至今日都产生了深远的影响。而王永江更是其中翘楚。

张作霖

王永江(1872—1927)是奉系军阀统治时期东北地区的重要政治人物,曾长期担任奉天省(今辽宁省)财政厅长、省长等职,是张作霖主政东北期间的核心幕僚之一,他被视为奉系军阀中具有改革意识和治理能力的务实派官员,对东北的近代化进程产生了重要影响。

王永江

--前言

一、寒门少年:金州灯火照初心

同治十一年,我出生在奉天金州(今辽宁大连)的一个没落家庭,父亲以教书为业,家境清贫但重视教育。幼年时,我常在油灯下苦读《四书》,母亲含泪叮嘱:“儿啊,若不能靠学问闯出一片天,这辈子就难有出路了。”彼时甲午战败的阴云笼罩辽东,日本人的铁蹄踏破金州城门。我站在残破的城墙上,望着硝烟中逃难的百姓,攥紧了手中的书卷——圣贤书中“修身齐家治国”的道理,在枪炮面前显得如此苍白。

科举废除后,我转向研习刑名律法、财税实务。同窗讥讽我“自甘堕落”,我却暗下决心:乱世之中,空谈仁义不如实干济民。

甲午中日海战

二、铁腕治乱:书生执剑平匪患

1912年的辽阳城,土匪横行,官府束手无策。新任奉天督军的张作霖召见我时,将案卷重重摔在桌上:“给你三个月,平不了辽阳的匪乱,提头来见!”幕僚们吓得面色发白,我却直视这位草莽出身的军阀:“若逾期未成,王某自当谢罪。”

剿匪过程远比想象的要艰难。我一面裁撤旧式巡防营,仿照日本近代警察制度组建专业警察队伍,加强训练和装备,以建立现代警察体系;一面以村屯为单位,实行联保连坐,动员民间力量协助剿匪。土匪势力盘根错节,不乏地方豪强扶持的“黑手套”,阻力重重。

我心中笃定,要还这片黑土地以安宁。我多次亲自部署剿匪行动,剿抚并用,短期内显著降低了刑事案件发生率,辽阳治安明显改善。百姓欢呼如潮,我却注意到人群中有个赤脚孩童正啃着冻硬的窝头。那一刻,我忽然明白:杀贼容易,要让这些孩子吃饱穿暖、有书可读,才是真正的难题。

三、财政危局:铁算盘拨动东北天

1917年,张作霖将奉天财政厅的烂摊子交到我手中。打开库房时,霉味扑面而来——账本胡乱堆在麻袋里,税银亏空高达八百万两。

面对各种“不宜过激”的暗示,我将“三板斧”——清理田赋与税收、削减冗员冗费、发行公债与货币——轰然挥下。他们不知道,我心中改革之志是多么的坚定和迫切。

最凶险的时刻发生在整顿金融时。日本商人为阻挠东三省官银号成立,发动大规模挤兑。我三天三夜守在银号,眼睛熬得通红,亲自指挥各县开设临时兑换点。当朝阳升起,看到百姓攥着新币安心离去的背影,我才发觉手心已被指甲掐出血痕。

东三省官银号发行的“拾圆”

三年后,奉天岁入竟达三千万银元。庆功宴上,张作霖赐我紫貂大氅,我却盯着窗外新招募的三万士兵彻夜难眠。深夜提笔写就《富省强兵疏》,其中写道:“今扩军之费,皆取自百姓口粮。若竭泽而渔,恐得鱼之日,亦是饥民揭竿之时。”张作霖读后大笑:“岷源真是我的萧何!”我望着案头东北地图苦笑——萧何月下追韩信,终究埋下未央宫祸根,这段历史,大帅难道忘了么?

四、文治理想:书声踏破风雪路

筹建东北大学时,反对声浪汹涌。某军官当面质问:“眼下直奉大战在即,办学校能挡子弹吗?”我拍案而起:“今日不办学,十年后东北尽是文盲!到时谁来造枪炮?谁来治瘟疫?谁来修铁路?”1923年开学典礼上,看着第一批学子青涩的面庞,我既欣慰又忧虑——这些孩子学成之后,是会成为救国栋梁,还是军阀混战的棋子?

修筑奉海铁路时,日本领事多次威胁“南满铁路不容分利”。我不做理会,仍事必躬亲。风雪最大的那日,监工劝我回城避寒,我指着冻僵的手指笑道:“当年左宗棠抬棺出征收新疆,今日王某握算盘修铁路,都是书生本分!”通车那日,望着首列火车喷吐白烟驶向远方,摸着铁轨微微震颤,泪水不知不觉打湿衣襟。

五、玉碎之择:宁守清风辞庙堂

1924年第二次直奉战争后,奉军膨胀至四十万之众,军费竟占财政八成。我七次上书恳请裁军,张作霖终于失去耐心,当众摔碎茶碗:“文人懂什么天下大势!”那夜独坐书房,窗外北风呼啸,仿佛万千冤魂哭诉。

辞职前最后一次巡查官银号,掌柜战战兢兢呈上报表:为筹军费,已秘密增发纸币五千万。我踉跄扶住门框,想起二十年前那个在辽阳剿匪的自己——当年斩的是土匪,如今杀的却是民心。

道不同,不相为谋,罢罢罢,大印梁上挂。行至大连,听闻张作霖仍在扩军备战,对天长叹:“东北膏血将尽矣!”

民国十六年十一月一日,金州。终于要与这勉力改革却积重难返的世界告别了,遗憾的是未能见到东北大学第一批学生毕业。想必他们是强过我的,不受限于眼界,终是能改变这世界的。

故人终离去,化雪常回眸

恍惚间,又回到金州老宅的油灯下,母亲正一针一线缝补我的旧长衫。张张嘴,却发不出声音。唯有北风穿过窗棂,卷起书桌一角潦草的笔墨:

余一生以“不党不私、不卑不亢”自守,然处军阀乱世,终难全书生理想。或讥余“助纣为虐”,或誉余“东北萧何”,皆不足辩。唯愿后世知:民国十五年东北大地,曾有匹夫妄图以铁算盘拨正江山,以愚公志修筑铁路,以螳臂力抵挡兵祸。成耶?败耶?留与松花江畔秋风评说罢!

-

- 他曾做过李德生的秘书,55岁成为中将,62岁成为上将,享年74岁

-

2025-06-19 05:25:41

-

- 订单暴增,东莞再现用工荒!招聘信息满街撒,“能招来人就行”

-

2025-06-19 05:23:25

-

- 山东“神童”王恒屹:3岁认识3000字,6岁夺央视冠军,现状如何?

-

2025-06-19 05:21:09

-

- 还记得杜华儿子赵小果吗?现在长这样

-

2025-06-19 05:18:52

-

- 2025陕西高考:一本大学排名及热门专业推荐

-

2025-06-19 05:16:36

-

- 金身罗汉,净坛使者,斗战胜佛,旃檀功德佛,八部天龙是干嘛的?

-

2025-06-19 05:14:20

-

- 幻想自己有阿拉伯血统,博联社创始人马晓霖跑去做基因检测

-

2025-06-19 05:12:04

-

- 车轩,长影著名配音及反派演员 曾经在《攻克柏林》中为希特勒配音

-

2025-06-19 05:09:49

-

- 《花样年华》:张曼玉和她的23件旗袍

-

2025-06-19 05:07:33

-

- 章丘区:重大项目点亮美好未来

-

2025-06-18 07:04:14

-

- 2013年,山东男子电死外星人将其放在冰柜,真相揭晓后众人傻眼

-

2025-06-18 07:01:57

-

- 2011年,她全裸接受记者采访,并称:我敢看你们,你们敢看我吗?

-

2025-06-18 06:59:42

-

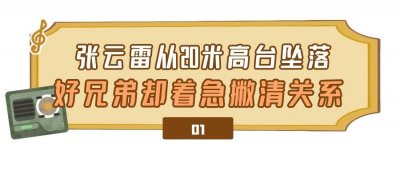

- "大难不死"张云雷:从20米高台坠落命悬一线,郭德纲砸300万救活

-

2025-06-18 06:57:25

-

- 2008年,那个故意“高考0分”的云南考生吉剑,如今后悔了吗?

-

2025-06-18 06:55:10

-

- 8部必看四川电影,这些四川话你听懂了吗

-

2025-06-18 06:52:54

-

- 沈阳爆炸案主犯张显光,4兄弟接连被毙,行刑前:骨灰撒了吧

-

2025-06-18 06:50:38

-

- 广西黑老大周寿南:横行百色近5年,被抓后,11名“保护伞”判刑

-

2025-06-18 06:48:22

-

- 图说伊丽莎白·泰勒的传奇一生

-

2025-06-18 06:46:06

-

- 浅析宋代女子相扑,其起源与兴盛,有哪些参与者和比赛表演形式?

-

2025-06-18 06:43:50

-

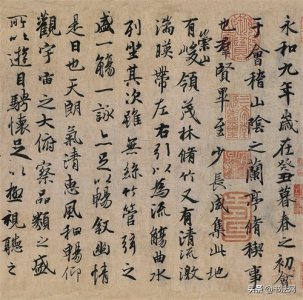

- 中国古代十大书法家排名,第一不是王羲之,让人意想不到!

-

2025-06-15 13:20:34

后宫动漫排行榜前十名 让人羡慕嫉妒的后宫番

后宫动漫排行榜前十名 让人羡慕嫉妒的后宫番 5本惊心动魄的民国潜伏国民党谍战文,蛰伏,是为了更好的进攻

5本惊心动魄的民国潜伏国民党谍战文,蛰伏,是为了更好的进攻