幻想自己有阿拉伯血统,博联社创始人马晓霖跑去做基因检测

幻想自己有阿拉伯血统,博联社创始人马晓霖跑去做基因检测

文 | 人不发疯枉少年

编辑 | 人不发疯枉少年

听说点赞关注的人,都能心想事成,福气满满哦!想要梦想成真,就从关注我开始吧!

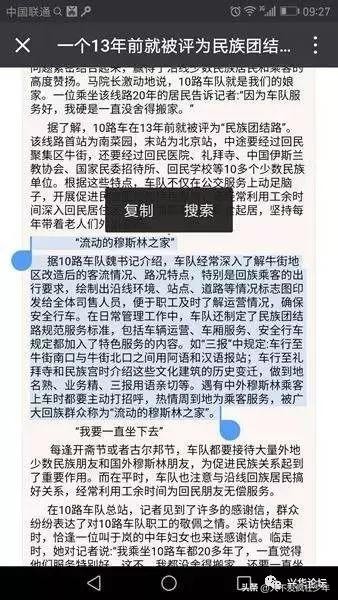

2017年,一条微博如同投入平静湖面的石子,在网络世界激起阵阵涟漪,这条微博直指彼时北京牛街地区公交车采用阿拉伯语报站的现象,质疑其合理性,认为这与民族交融和文化融合的理念背道而驰,短短数日,这条微博便如星火燎原般,引发了网友们热烈的讨论,转发量和评论数迅速攀升,阅读量更是突破了80万次

图片来源于网络

在这场网络舆论风暴中,人们的观点如同光谱般多彩多样,一部分网友对阿拉伯语报站表示支持,认为这是对少数民族文化的尊重,体现了北京这座国际化大都市的包容性,他们认为,在公共服务中提供多语种播报,能够方便少数民族群众和外国友人,有利于营造更加友好和谐的社会氛围

更多的声音则表达了反对和质疑

图片来源于网络

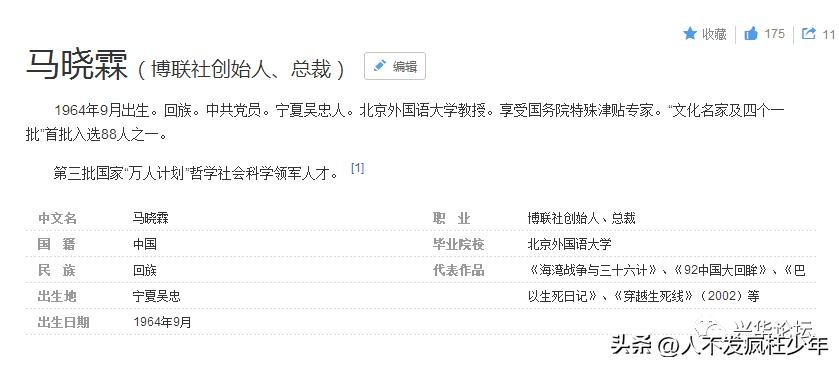

在这场观点交锋中,博联社创始人马晓霖的言论显得尤为引人注目,作为一名回族人士,他公开表达了对阿拉伯语报站的支持,并对那些持反对意见的人表示不解,他认为,为阿拉伯国家友人提供便利,只是一项贴心的服务举措,无需过度解读,更不应该将其上升到民族和文化的高度

马晓霖的言论

图片来源于网络

身份认同并非一成不变的标签,它是一个复杂且动态的过程,受到多种因素的影响,例如家庭背景、成长环境、社会文化等等,对于许多像马晓霖一样的回族同胞来说,他们从小在汉族文化环境中长大,汉语是他们的母语,他们的生活方式、思维方式也与汉族无异,在这种情况下,基因和血统是否就成为了决定身份认同的唯一标准呢?

为了解答心中的疑惑,马晓霖做出了一个令人意想不到的决定:进行DNA测试,他希望通过科学的手段,来验证自己心中关于身份认同的猜想,这一举动,也将他推向了舆论的风口浪尖,支持者赞扬他勇于探索真相的精神,反对者则批评他哗众取宠,质疑他是在利用民族身份进行炒作

图片来源于网络

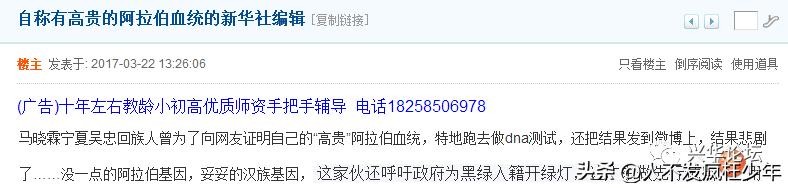

带着复杂的心情,马晓霖将自己的DNA样本寄往了专业的检测机构,等待结果的过程是漫长而煎熬的,他仿佛站在了人生的十字路口,对自己的身份认同产生了动摇和怀疑,最终,检测结果揭晓了,数据清晰地显示,马晓霖的基因构成中,并没有阿拉伯人的成分,他是一个地地道道的汉族人

这一结果

图片来源于网络

马晓霖的故事,引发了人们对基因检测与身份认同之间关系的思考,在科技日益发达的今天,基因检测已经成为了一种相对普遍的技术手段,可以帮助人们了解自己的祖源、遗传信息以及潜在的健康风险,当基因检测的结果与我们长期以来构建的身份认同发生冲突时我们该如何自处?

或许,我们不应该将基因检测的结果视为定义身份认同的唯一标准,文化、信仰、生活方式等因素,同样在塑造我们是谁的过程中扮演着重要的角色,身份认同是一个复杂且多面的议题,它并非一成不变,而是随着时间和环境的变化而不断演变

图片来源于网络

马晓霖的故事

在全球化日益深入的今天

欢迎在评论区留言,分享您的观点

本文弘扬社会正气,无侵犯版权意图,如有侵权请联系删除。

-

- 车轩,长影著名配音及反派演员 曾经在《攻克柏林》中为希特勒配音

-

2025-06-19 05:09:49

-

- 《花样年华》:张曼玉和她的23件旗袍

-

2025-06-19 05:07:33

-

- 章丘区:重大项目点亮美好未来

-

2025-06-18 07:04:14

-

- 2013年,山东男子电死外星人将其放在冰柜,真相揭晓后众人傻眼

-

2025-06-18 07:01:57

-

- 2011年,她全裸接受记者采访,并称:我敢看你们,你们敢看我吗?

-

2025-06-18 06:59:42

-

- "大难不死"张云雷:从20米高台坠落命悬一线,郭德纲砸300万救活

-

2025-06-18 06:57:25

-

- 2008年,那个故意“高考0分”的云南考生吉剑,如今后悔了吗?

-

2025-06-18 06:55:10

-

- 8部必看四川电影,这些四川话你听懂了吗

-

2025-06-18 06:52:54

-

- 沈阳爆炸案主犯张显光,4兄弟接连被毙,行刑前:骨灰撒了吧

-

2025-06-18 06:50:38

-

- 广西黑老大周寿南:横行百色近5年,被抓后,11名“保护伞”判刑

-

2025-06-18 06:48:22

-

- 图说伊丽莎白·泰勒的传奇一生

-

2025-06-18 06:46:06

-

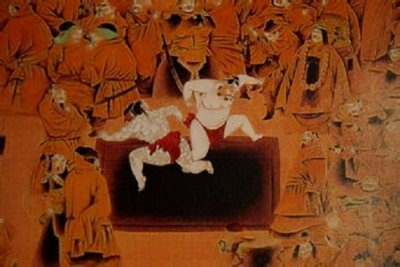

- 浅析宋代女子相扑,其起源与兴盛,有哪些参与者和比赛表演形式?

-

2025-06-18 06:43:50

-

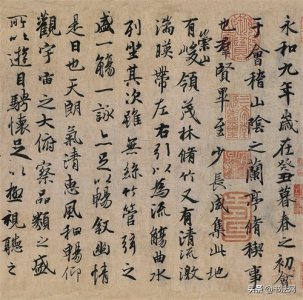

- 中国古代十大书法家排名,第一不是王羲之,让人意想不到!

-

2025-06-15 13:20:34

-

- 玉树长得快,有4个“诀窍”,很快长成粗壮老桩

-

2025-06-15 13:18:19

-

- 年仅19岁的黄明昊竟做公司“老总”?

-

2025-06-15 13:16:03

-

- 国货面膜十强

-

2025-06-15 13:13:47

-

- 摩旅神车——豪爵铃木DL250新款上场,加料不加价,值得入手吗?

-

2025-06-15 13:11:31

-

- 辰东《神墓》:谁主沉浮,唯我魔主!

-

2025-06-15 13:09:15

-

- 骏言说诗:格律知识提高篇(6)什么是“孤平”?

-

2025-06-15 13:06:58

-

- 家里发现一只蟑螂,怎么找到蟑螂的窝,找蟑螂窝简单方便的办法!

-

2025-06-15 13:04:42

后宫动漫排行榜前十名 让人羡慕嫉妒的后宫番

后宫动漫排行榜前十名 让人羡慕嫉妒的后宫番 5本惊心动魄的民国潜伏国民党谍战文,蛰伏,是为了更好的进攻

5本惊心动魄的民国潜伏国民党谍战文,蛰伏,是为了更好的进攻