忻州传统文化丨繁峙秧歌戏

忻州传统文化丨繁峙秧歌戏

弘扬传统文化

“秧歌”曲凋于明万历年间传入繁峙的奋地和白马石一带(今属应县),当时只是一种广场艺术,俗称“玩艺儿”,又依地名称“奋地秧歌”。当时的表演形式有四种:一是只扭不唱的“过街秧歌”;一是有扮相的“故事秧歌”;一是歌舞结合的“耍玩艺儿”; 还有一种是以男女问答对唱表演故事的“秧歌”。

在初期阶段,繁峙秧歌戏主要依托民间节令赛会中的社火活动,多为民众的自娱自乐。逐步成熟后,一些身怀技艺的农民组织起“半农半艺”的班社,在春节前后和农 闲时走乡串镇做商业性演出。繁峙秧歌的班社规模不大,一般为20人左右,由班主、 演员、后台、杂役四部分组成。

《中国戏曲志•山西卷》载,繁峙大秧歌登台的年代无从稽考。相传,清代初年,艺人张信率先设坊教戏,把秧歌由地摊搬上舞台。至清道光、咸丰年间,繁峙大秧歌已趋成熟,艺人张代组班结社,设坊教戏。民闺初年,繁峙秧歌逐渐兴盛起来。不仅有各地艺人组建的有名班社,而且有以村为单位的散落于繁峙县、应县、浑源县、朔县等地的班社,这些班社都以“秧歌戏窝子”相称。抗日战争爆发后,大部分班社停演。新中国成立后,当地政府集中当时的著名艺人,于1956年组建了专业班社一繁峙县秧歌剧团,并招收第一批女演员,演出地点由五台、繁峙、代县、应县、浑源等地扩大至内蒙古地区。

繁峙秧歌在不断发展、完善的过程中,受到了其他剧种尤其是北路梆子的重大影响。繁峙秧歌艺人通过观摩、拜师等方式,向北路梆子学习, 完善自己的唱腔风格。并广泛吸收朔州秧歌、民歌、时令、小调以及曲艺的精华,充实并形成了自己多元的艺术特征。

繁峙秧歌的剧目现存129个,其中传统戏剧目占多数,包括生活剧、历史剧、神怪剧、公案剧四类。早期剧目大部分是一些滑稽调笑的具有民间情趣的生活小戏,如《打灶君》、《安瓜》、《瞎子观灯》、《打瓦罐》等。同治、光绪年间,繁峙秧歌发展并逐步成熟,剧目有所增加,如《杀惜》、《刘唐 下书》、《龙蛇镇》等都增加于此时段。1949年后, 还从其他剧种移植了许多剧目,如《孟姜女》、《墙头马上》、《玉棋子》、《樊梨花斩子》等,自编自演的剧目有《借亲配》、《丢姑爷》、《杨志华》等。

繁峙秧歌早期音乐为小曲小调的形式,并且多是一剧一调或一剧几曲。单曲的音乐个性强, 很难多曲使用。后依据梆子声腔,创造出“流水”、 “二性”、“三性”等几种唱腔,从而奠定了繁峙秧歌板式变化体唱腔的基础。唱腔结构由板腔体和曲牌体混合组成,其中板腔体的基本板式有10 种,曲牌体的“训调”有17种,另外还有若干个小 调、器乐曲牌75个。繁峙秧歌的角色,早期以小生、小旦、小丑为主。后期增加了须生、青衣、老旦、老生、大花脸、彩旦等角色。表演方面注重唱功、做功,几乎没有武打戏。道白原用繁峙方言, 后受北路梆子的影响,多变化为“蒲白”和繁峙方 言结合使用。只是丑角仍然沿用旧习使用方言, 保持其角色语言的特殊韵味。

繁峙秧歌剧团成立后,涌现出一大批优秀演员,并形成了各自的艺术风格。

来源:大美忻州

编辑:周宏宇

【免责声明】

1.凡注明来源的作品,均转自其他媒体,目的在于公益性分享,若作者或版权人不愿被分享或侵权,请及时通过微信回复,我们将及时回应或删除。

2.部分图片来源于互联网,版权归属原作者。

-

- 妖精的尾巴:护圣十二盾的实力层次对比

-

2025-05-16 14:13:17

-

- 天赋异禀第二季一共多少集 主要讲了什么剧情

-

2025-05-16 14:11:01

-

- 身高只有163的大S,却拍出了她有173的身高,这大长腿赶上名模了

-

2025-05-16 14:08:45

-

- 直销行业乱象丛生:三八妇乐曾屡遭质疑,与理视康有何关联?

-

2025-05-14 07:14:03

-

- 鱼缸死鱼后怎么消毒,高锰酸钾浸泡后会影响细菌屋的使用么?

-

2025-05-14 07:11:47

-

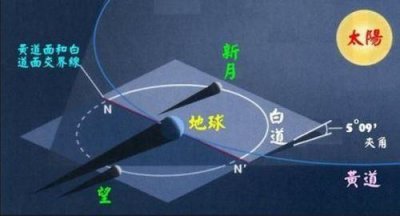

- 月食形成示意图 月食月全食是怎样形成的原理是什么

-

2025-05-14 07:09:31

-

- 没学历没人脉,月入10000。放下你的面子,这些工作你也能做

-

2025-05-14 07:07:15

-

- 中国人能不能过圣诞节?

-

2025-05-14 07:04:59

-

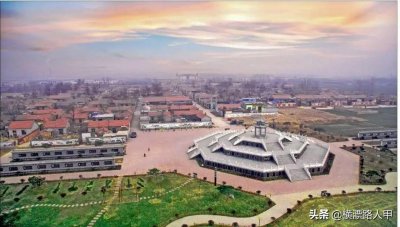

- 千年古县鄄城的前世今生

-

2025-05-14 07:02:43

-

- 今年林下种点啥?中药材种?推荐这几种

-

2025-05-14 07:00:27

-

- “黑人牙膏”创建于上海,叫了80多年突然改名,现在还是国货吗?

-

2025-05-14 06:58:12

-

- 建三江早市、大集开启 城市袅袅烟火气

-

2025-05-14 06:55:56

-

- 「驾考」10月1日起,河南省全面实行计时培训……

-

2025-05-14 06:53:40

-

- 感恩500万,嗨购818

-

2025-05-11 14:01:30

-

- 最新成都市卫星地图

-

2025-05-11 13:59:14

-

- 江门汽车总站班次信息更新

-

2025-05-11 13:56:59

-

- 擀肚皮治便秘

-

2025-05-11 13:54:43

-

- 分享一下美剧DC的大事件无限地球危机的观影顺序,快来戳一戳

-

2025-05-11 13:52:27

-

- 「邯郸机场」邯郸-上海航线,9月11日恢复运营

-

2025-05-11 13:50:11

-

- 中国男足参加过世界杯吗?

-

2025-05-11 13:47:56

后宫动漫排行榜前十名 让人羡慕嫉妒的后宫番

后宫动漫排行榜前十名 让人羡慕嫉妒的后宫番 5本惊心动魄的民国潜伏国民党谍战文,蛰伏,是为了更好的进攻

5本惊心动魄的民国潜伏国民党谍战文,蛰伏,是为了更好的进攻