五千年内丹修炼史:道教修炼术的奥秘与传承

五千年内丹修炼史:道教修炼术的奥秘与传承

道教内丹修炼源远流长,贯穿中国文化史的漫长历程。它渊源于古代的伏羲和黄帝时期,它的创立和发展脉络经历了众多重要人物,如开宗立派的老子、尹喜、张道陵、王玄甫、刘安、刘向、河上公、魏伯阳、左慈、葛玄、葛洪、陶弘景等。唐末五代时期,钟离权、吕洞宾、陈抟等人对其进行了深入阐扬。宋元时期,张伯端、王重阳、丘处机、马丹阳、陈致虚等更进一步兴盛了这一修炼体系。后来,张三丰、黄元吉、刘一明、赵避尘等在明清时代继承发扬了这一传统。至今,这个历史悠久的修炼传统已有五千多年。

伏羲、黄帝至老子:内丹修炼之源

在伏羲时代,阴康氏通过“引舞以利导”,赫胥氏部落的人“含哺而熙,鼓腹而游”,这种描述说明当时人们已经意识到养生修炼的重要性。

而在黄帝时代,王乔、赤松子等人则追求“吸阴阳之和,食天地之精,呼而求故,吸而求精”,黄帝本人也亲身体验到了“移精变气”的神奇效果。

黄帝曾向广成子询问至道之要,广成子开始不予回答,但三个月后黄帝再问“治身之道”,广成子告诉他:“至道奥妙莫测,只有保持内心宁静虚无。身心合一,内在清净。不疲惫不焦虑,保持精力不动摇,才可达到长生之境。谨守内心修养,过多的知识反而会损害修行。我坚守一道,以保持身心和谐,因此至今已有一千二百年,身体依旧健康。能够领悟我的道者成为至高的君王,而不能者则只能是普通百姓。我即将离开尘世,进入无尽的境界,在那里游走于无边无际之野,与太阳、月亮同辉,与天地相伴,尽管众生皆将消亡,我却能永存其间。”广成子说完,传授给黄帝《自然经》一卷。

尹喜和王玄甫:文始派与少阳派的兴起

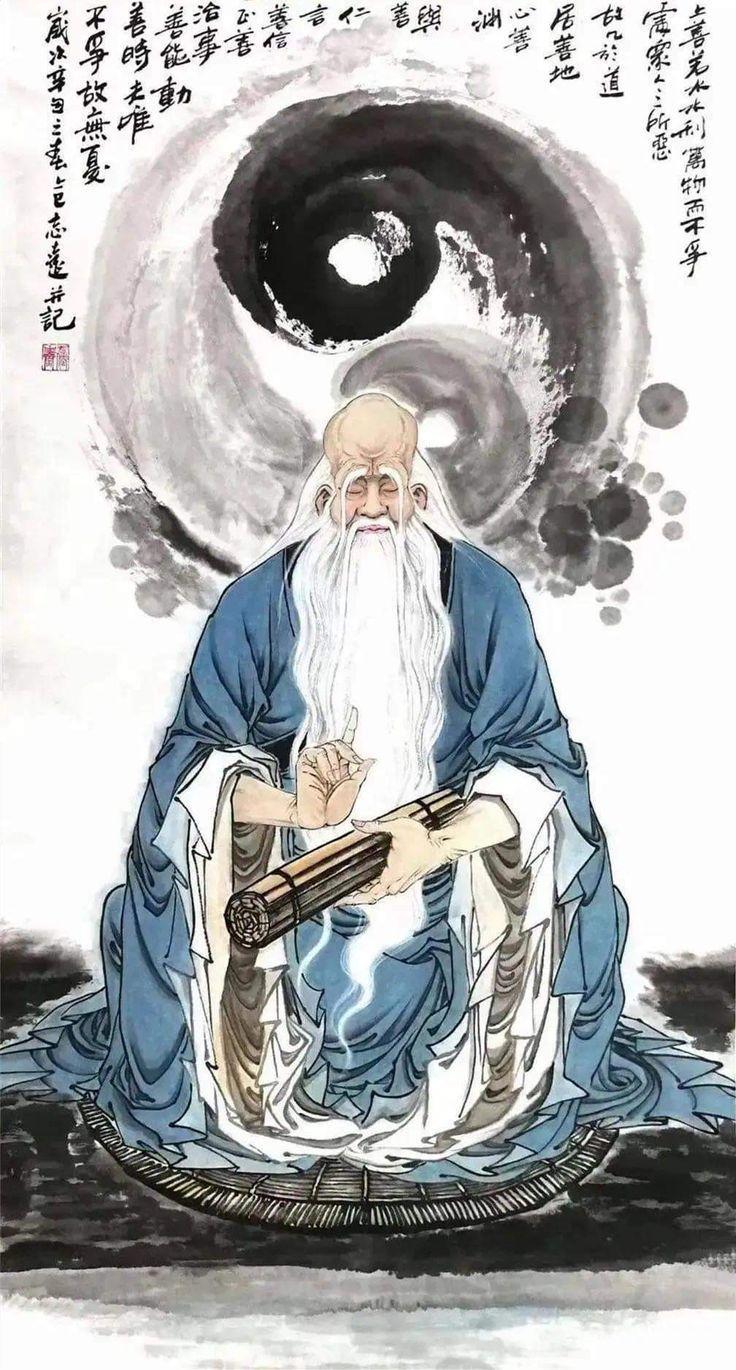

春秋战国时期,内丹修炼术已风行一时。老子被尊为内丹修炼的奠基人,因为他将内丹修炼归纳为一个“道”字,并强调“深根固蒂”才是实现长生不朽的关键。

后世的内丹修炼者将老子的“道德”体系视为修行的核心,注重“虚”、“无”、“静”、“观”、“精”、“炁”、“神”等概念,同时将老庄哲学中的神人、真人、仙人、至人、道人、圣人、贤人作为内丹修炼的楷模。

在那个时代,周朝的关令尹喜精通星宿之学和炼养之术。周末老子西行时,尹喜见有紫气东来,知道有圣人将至,并知晓老子从函谷关经过,便提前等候老子。老子见尹喜非同凡俗,就写下《道德经》五千言,将“道”、“德”修炼之法全盘传授。

尹喜被称为文始真人,因此后人将尹喜传承下来的内丹修炼派别称为文始派,并奉其为内丹修炼的最高派别。

尹喜得道后,将其修炼法传授给东华帝君王玄甫,王玄甫又创立了少阳派,被成为后世诸多流派尊为祖师,因此少阳派又被称为内丹修炼的最大法派。

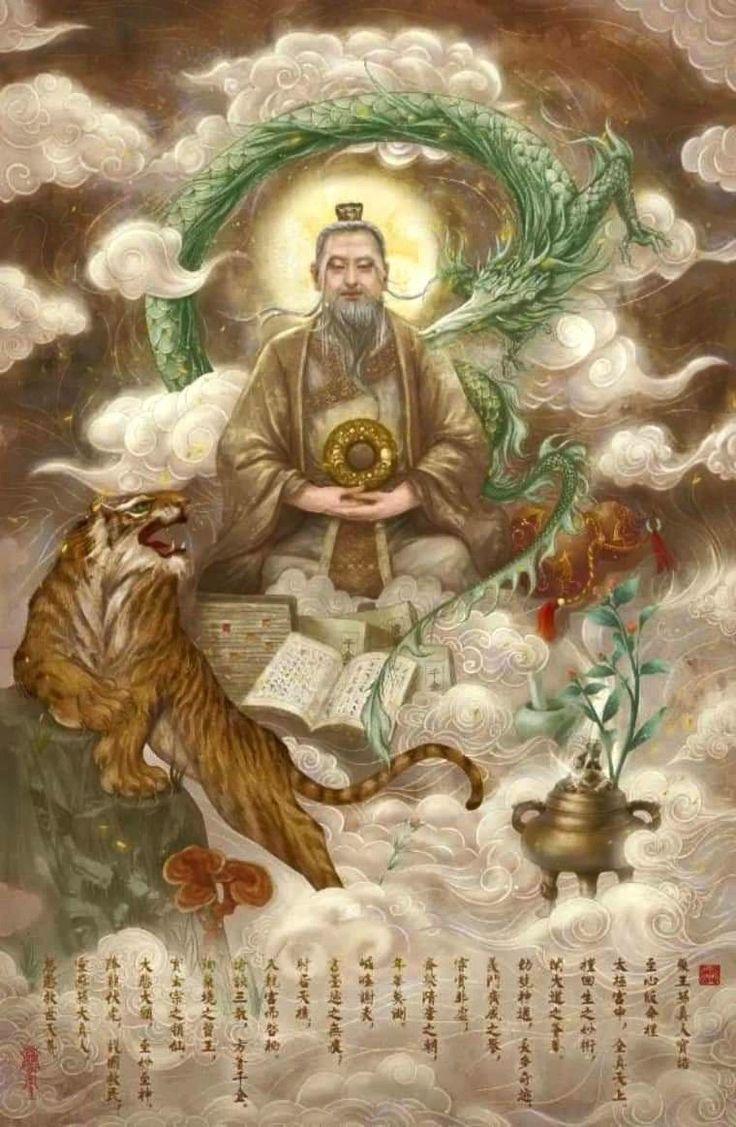

张道陵与道教:内丹修炼的实际开创者

东汉顺帝时期,张道陵在今天的四川大邑鹤鸣山创建了道教,将老子尊为道教的祖师。他广泛吸收各种内丹修炼术,包括《太平经》中的爱气、尊神、重精的理念;《老子想尔注》中的结精、炼气、养神、守戒等修行方法;以及魏伯阳《周易参同契》中的“参同相类”修炼模式,从而成为内丹修炼实际的开创者。自此,内丹修炼体系逐渐传播开来。

东华帝君王玄甫一传太极仙翁葛玄,二传给正阳帝君钟离权。葛玄得道后,又将丹法传授给郑隐,郑隐再传给葛洪,使得道教内丹修炼在魏晋南北朝时期得以传承。

当时的内丹经典有《大洞真经》、《老子清静经》、《五千文经序》、《抱朴子内篇》、《养性延命录》等,提出了静思、存想、存思、存神、内观、内视、行气、导引、咽津、呼吸、辟谷、守一、藏精、调精等修炼方法,进一步完善了内丹修炼术。

内丹修炼法派的蓬勃发展

唐末五代时期,钟离权和吕洞宾两位道学者真正意义上构建了道教内丹理论,后世众多丹家都将他们尊崇为内丹修炼的奠基大师。吕洞宾得到后,传韩湘子、蓝采和、曹国舅、何仙姑、刘海蟾、王重阳、程济明、麻衣道者等人。

刘海蟾承法后传给张伯端,张伯端传石泰,石泰传给薛道光,薛道光传给陈楠,陈楠再传白玉蟾,这一派被称为“金丹南派”。

而王重阳传丘处机、刘处玄、谭处端、马丹阳、郝大通、王处一、孙不二等,被称为“金丹北派”。除此之外,还有中和南北二派的李道纯等人的“中派”,陆西星的“东派”,李西月的“西派”,伍守阳、柳华阳的“伍柳派”,张三丰的“隐仙派”,赵避尘的“千峰派”等等,他们的出现进一步促进了道教内丹修炼术在宋元时期以后向更深层次的发展。

结语:内丹修炼——中国文化的千年遗产

道教内丹修炼体系古老而神秘,融合了道家思想、哲学观念与自然法则,强调道德、内在修行和精神净化。

它作为中国文化的千年遗产,不仅在道教中有着深远影响,更在中国哲学、医学和文化中发挥着重要作用。它提供了一种与自然融合、精神净化的修行方式,激发着人们对于身心灵平衡的追求与探索。

在今天,即便时代变迁,道教内丹修炼的哲学思想与修行法门依然值得我们深入探讨和学习。它不仅是中国文化的重要组成部分,更是对人类精神追求的一种珍贵财富。

欢迎关注,点赞、评论、转发,了解更多中国传统文化!

-

- 八股文范文

-

2025-05-14 10:11:46

-

- 年轻时个个惊艳,老了“面目全非”,这7位老牌明星个个很可惜

-

2025-05-14 10:09:31

-

- 冯梦龙的作品,为何深受民众喜爱,成为中国文化宝库的珍宝呢

-

2025-05-14 10:07:16

-

- 逃过了炸弹,却死在枪击之下的斐迪南大公,为何说是自找的?

-

2025-05-14 10:05:01

-

- 王者荣耀:铭文大全

-

2025-05-14 03:08:50

-

- 3unshine新造型冲顶微博热搜,土味少女组合堪比整容的完美蜕变让人惊掉下巴…

-

2025-05-14 03:06:35

-

- 广州地铁21号线最新进展来了!还有这些线路也传来好消息

-

2025-05-14 03:04:20

-

- 颜值爆表的20个纸盘创意手工,实在太艳丽了

-

2025-05-14 03:02:05

-

- 财经学校排名全国排名(财经类高校全国排名)

-

2025-05-14 02:59:50

-

- 奉节天坑地缝 惊世地质奇观

-

2025-05-14 02:57:35

-

- 李敖与最后一任夫人王小屯:两人相差33岁,生育了一儿一女

-

2025-05-14 02:55:20

-

- 姜佩瑶迟早会大红!出身学历,颜值演技,甚至个人感情都完美无瑕

-

2025-05-14 02:53:05

-

- 《簪中录》热播:杨紫演绎唐代女侦探,揭秘破案传奇!

-

2025-05-14 02:50:51

-

- 还在想念“原生安卓”?醒醒吧,它已经过时了

-

2025-05-14 02:48:36

-

- 东德究竟是一个什么样的国家

-

2025-05-13 20:20:04

-

- 凭一首歌红遍全球,“歌坛王子”阿杜遭病魔缠身,如今怎么样了?

-

2025-05-13 20:17:49

-

- 郑伊健帅照大全

-

2025-05-13 20:15:34

-

- 这款警用狙怎么样?雷明顿700P狙击步枪

-

2025-05-13 20:13:19

-

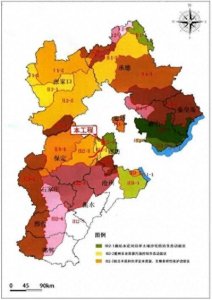

- 宁夏与甘肃的区划变动,甘肃省的17个县!为何划入了宁夏?

-

2025-05-13 20:11:05

-

- 一周一栋楼,湖南远大的前世今生,从轰动到低调,万亿产业冷旁观

-

2025-05-13 20:08:50

开封犹太人在中国17个姓氏,实际上只有七姓八家,现存6姓

开封犹太人在中国17个姓氏,实际上只有七姓八家,现存6姓 河北区划调整猜想:撤销邢台市,整体并入邯郸市

河北区划调整猜想:撤销邢台市,整体并入邯郸市