十年之殇——从兵器技术背景看甲午中日海战 (一)

十年之殇——从兵器技术背景看甲午中日海战 (一)

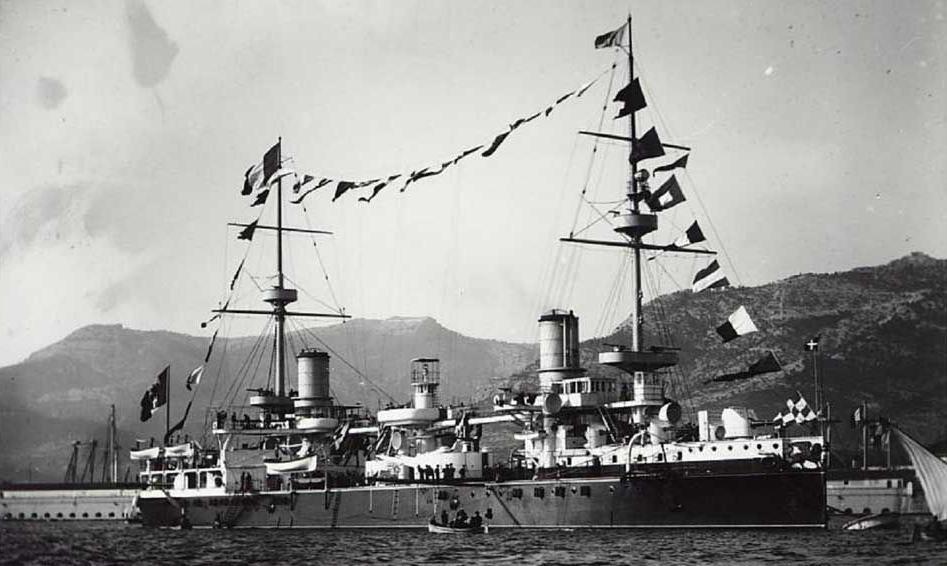

1894年9月17日,大清帝国的北洋舰队与日本的联合舰队在黄海大东沟遭遇,一场蒸汽时代首次舰队决战的大海战就此打响。

甲午年的大东沟决战,是中日海军第一次生死之战。

战争是最激烈也是最扣人心弦的博弈,战场瞬息万变,充满着无限变数,胜败往往只在一线之间,历史上以弱胜强的案例数不胜数,如果双方力量相当,结局就更无法预料。

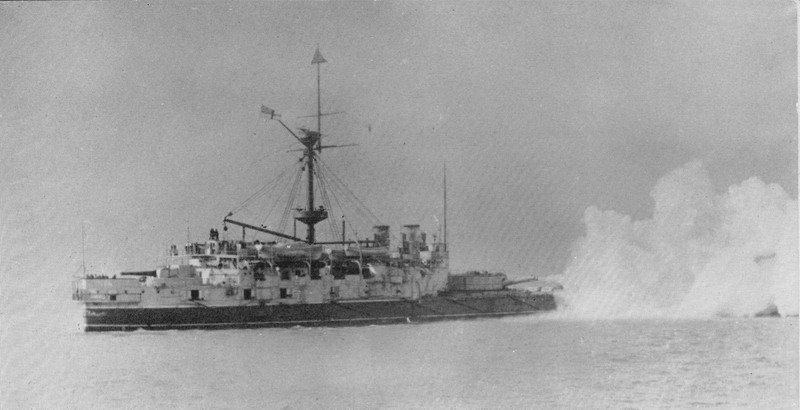

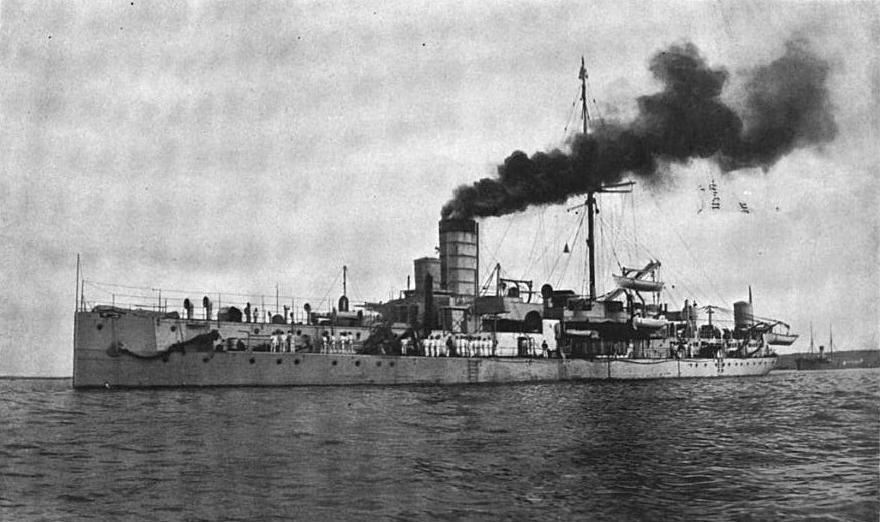

甲午海战

大东沟决战,表面上看是一场势均力敌的海战,中日双方的主力战舰全部参加了这次战斗。这场大战持续了整整五个小时,从烈日当空打到夜色垂暮,在这场空前惨烈的大海战中,日本联合舰队多舰受创,死伤官兵298人,但一舰未沉,而北洋舰队却遭受重创,损失4艘战舰,官兵伤亡822人。

甲午海战

这个结果,在当时便出乎几乎所有中国人和部分外国人的预料。直到120年后的今天,很多中国人在回顾那段沉重的历史时,对此仍然表示难以接受。

为什么曾经排名世界第六、亚洲第一的北洋舰队,在大东沟海战中会败得如此之惨,竟然连一艘敌舰都未击沉呢?

一百多年来,有数不清的人在思考和回答这个问题,给出了数不清的答案,

在 “几乎”所有中国人都错估了这场战斗的时候,却有几个人是例外,比如北洋舰队的缔造者李鸿章。

外国人画的李鸿章画像

李鸿章在大东沟海战后上的《据实陈奏军情折》中,是这样总结的:

“凡行军制胜,海战惟恃船炮,陆战惟恃枪炮,稍有优绌,则利钝悬殊。倭人于近十年来,一意治兵,专师西法,倾其国帑,购制船械,愈出愈精。中国限于财力,拘于部议,未能撒手举办,遂觉稍形见绌。海军快船、快炮太少,仅足守口,实难纵令海战。臣前奏业已陈明。……固由众寡之不敌,亦由器械之相悬,并非战阵之不力也。”

李鸿章的这个折子一度被某些后人认为是推诿之词,事实上,李鸿章所言“器械之相悬”,并非虚言,而“近十年来”一句,更是发自肺腑的痛切之言。

北洋舰队的军舰多是19世纪80年代的产物,到1894年甲午战争爆发时,已然落后于时代。而日本舰队的主力军舰都是19世纪90年代的产物,设计思想紧跟时代潮流,航速快,火力猛,机动能力强,已非北洋舰队的老旧军舰可比。

正是这十年的差距,使得北洋舰队一战饮恨大东沟,再战熸师威海,全军覆灭,而中国也输掉了整个甲午战争。

甲午海战

要搞清楚李鸿章奏折当中说的这“近十年来”都发生了什么,首先要回顾一下19世纪后期世界海军的兵器技术背景。

首先来看这一时期舰船技术的应用和发展:

19世纪前期至中叶,是世界舰船技术快速发展的黄金时期,蒸汽机作为舰船的新型动力装置,成为舰船技术取得突破的先导。1859、1860年,法、英两国相继建造了蒸汽动力军舰,排水量5630吨的“光荣”号战列舰和排水量9137吨的“勇士”号战列舰,在这两级战舰上,风帆退为辅助动力装置。1873年,英国建造了第一艘完全取消风帆装置的“蹂躏”号战列舰,是世界首艘纯蒸汽动力战舰。此时,蒸汽战舰的功率已达8000至9000马力。与风帆战舰相比,蒸汽舰船航速快,达到15节以上,同时不受风力等天气环境条件影响。

蒸汽机动力的采用还大幅提高了军舰排水量,使得铁甲战舰登上了历史舞台。由于蒸汽动力远胜风帆,使舰船拥有了更为强大持久的推动力,因此战舰可以造得更大、更长。排水量增加带来的第一个好处,是舰船防护能力的显著提升,在中英鸦片战争中,英军的木质风帆战舰主要用铜皮包覆,但随着新型爆炸式和穿甲炮弹的发展,这种做法已经很难抵御舰炮的轰击。为此,出现了在舷侧安装有装甲的铁甲舰,随着设计的发展,之后整体防护受到重视,舷侧的装甲带不再局限于保护火炮安装部位,而向前后延伸到了军舰艏艉、向下延伸到水线以下,对船体、船舵、螺旋桨等都起到了一定保护作用。同时,英国军舰也逐渐从木质龙骨/木质船壳,发展为铁质龙骨/木质船壳,直至铁质龙骨/铁质船壳,至此以钢铁装甲作为防护的新型战舰彻底取代了老式木质战舰。

蒸汽舰船的出现还带动了舰炮技术的发展。早期的铁甲舰依旧沿用风帆战舰时代舷侧炮的排布方式,19世纪,世界海军逐渐进入到了蒸汽化时代,但在很长一段时间里,并没有一次真正的大规模海战来检验海军的兵器装备和战术。直到1866年7月20日,奥地利舰队与意大利舰队在地中海利萨岛附近爆发了著名的利萨海战。在这次海战中,奥地利舰队司令海军上将冯·特格特霍夫将麾下的舰船编成了三个前后排列的“人”字阵型,以此进攻意大利海军上将佩尔萨诺指挥的编成纵队的意大利舰队。战斗中,特格特霍夫的旗舰列在第一个“人”字阵型居中突出的位置,带领舰队成功突破了纵队阵型,进入乱战,采用近距离射击以及撞击等战法,彻底击败了意大利舰队。这次难得的蒸汽时代海战,犹如一座灯塔,对19世纪中后期海军兵器、战术的发展产生了重要的引导指向作用。

利萨海战

利萨海战彻底改变了此后海战和军舰设计的样式。利萨海战尽管具有太多不确定的偶然性因素,然而海战的结果和具体的战术样式随即被西方舰船设计界奉为经典范例。大变革随即产生,失败的意大利海军所采用的舷侧火力和纵队战术,被认为已经过时和落后,而获胜的奥地利海军排出的横队则被认为是新的战术标准。在这一思潮影响下,原先布置在军舰舷侧的火力被忽视,代之为可以覆盖军舰舰首方向的大口径火炮,用口径替代数量的理论也随之兴起,大量配置的舷侧火炮被数量有限但越造越大的大口径火炮所取代。当时世界各海军强国建造的主力战舰如英国海军的“不屈”级(旧译“英弗来息白”号)铁甲舰、“维多利亚”级铁甲舰,法国海军的“玛索”级铁甲舰,德国海军的“萨克森”级铁甲舰,俄国海军的“叶卡捷琳娜二世”级铁甲舰,意大利海军的“杜里奥”级铁甲舰等,都是按照这一思想建造的。

英国“不屈”号铁甲舰,排水量11880吨,4门406毫米主炮,1874年开工建造

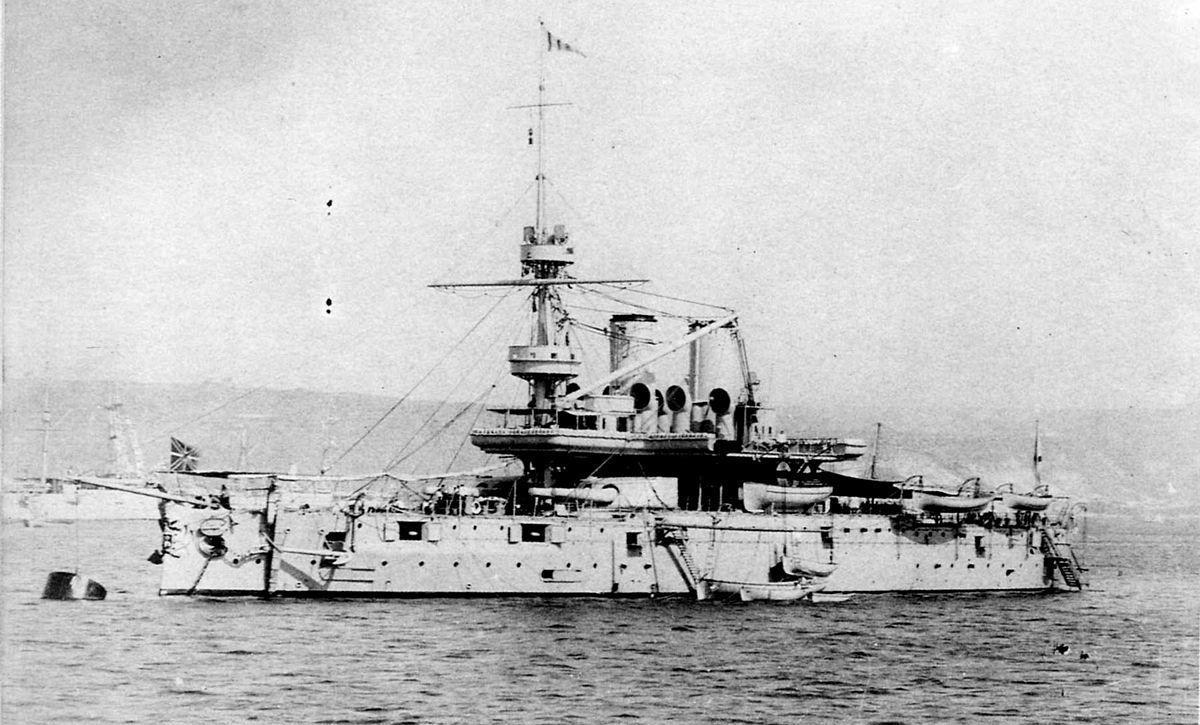

英国“维多利亚”号铁甲舰,排水量10470吨,2门412.75毫米主炮,1885年开工建造

法国“玛索”号铁甲舰,排水量10558吨,4门340毫米主炮,1883年开工建造

德国“萨克森”级铁甲舰,排水量7935吨,6门260毫米主炮,1875年开工建造

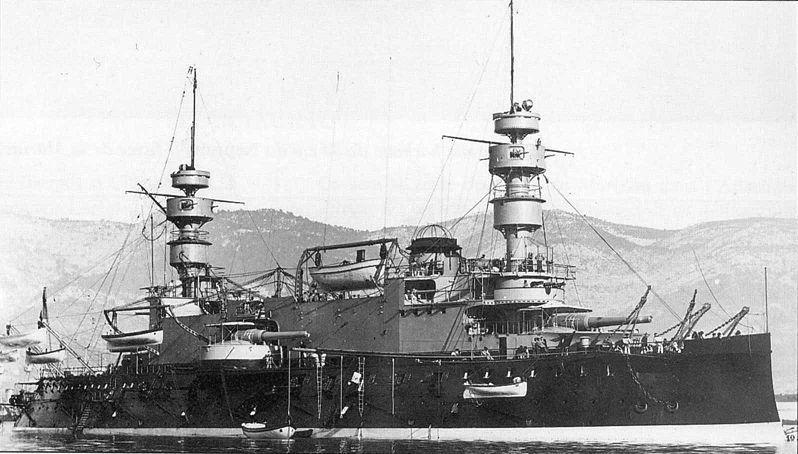

俄国“叶卡捷琳娜二世”号铁甲舰,排水量11032吨,6门305毫米主炮,1889年开工建造

意大利“杜里奥”号铁甲舰,排水量10962吨,4门450毫米主炮,1873年开工建造

而在北洋海军中占有主力地位的“定远”、“济远”、“经远”等级战舰,也都是这一思想下的产物。

-

- 姚明在NBA的时候个人实力究竟如何?数据不虚奥尼尔,碾压霍华德

-

2025-05-13 20:04:20

-

- 《下一站是幸福》那些藏在名字背后的秘密

-

2025-05-13 20:02:06

-

- 山城重庆美女众多,这八位重庆女星,个个温柔美丽,知性大方

-

2025-05-13 19:59:51

-

- 陪我长大的《快乐大本营》那些好玩的游戏,又回来啦!一起追忆吧

-

2025-05-13 02:06:36

-

- 在印度“婆罗门”到底是什么?身为最高种姓,都能享受哪些特权?

-

2025-05-13 02:04:22

-

- 我国十大航空公司实力对比,你都乘坐过几家?

-

2025-05-13 02:02:07

-

- 「推文」五本原始部落文,强推《系统误我终身》,朴实又励志

-

2025-05-13 01:59:52

-

- 首届东湖论坛今日在武汉盛大开启

-

2025-05-13 01:57:38

-

- 请问"甲供工程"和"清包工方式"有什么区别呢?

-

2025-05-13 01:55:23

-

- 专科也有铁饭碗!邮政、定向医学生、定向军士等,都很好就业!

-

2025-05-13 01:53:08

-

- 万景路:日本“大名”一词儿的由来

-

2025-05-13 01:50:54

-

- 生逢其时还是生不逢时?什么是生逢其时的我们应该做的呢?

-

2025-05-13 01:48:39

-

- 红狼牙鰕虎鱼的“疯狂”,因入侵巢湖而闻名,一嘴暴牙什么来路?

-

2025-05-13 01:46:24

-

- 三河坝分兵,师长团长都跑了,朱老总站出来说了一句话

-

2025-05-12 18:37:11

-

- 全球最霸气和奢华的美系商务越野车,悍马H2加长版

-

2025-05-12 18:34:56

-

- DNF:首个12亿宠物诞生!绝版宠物大回归,谁是你的最爱?

-

2025-05-12 18:32:42

-

- 央视一姐——董卿

-

2025-05-12 18:30:27

-

- 强推10部虐心文,本本高能,分分钟虐哭你

-

2025-05-12 18:28:12

-

- 招聘丨京东物流在北京地区招聘1160人

-

2025-05-12 18:25:58

-

- 开拓者队史你了解吗?比尔沃顿开创王朝,利拉德引领新时代

-

2025-05-12 18:23:43

开封犹太人在中国17个姓氏,实际上只有七姓八家,现存6姓

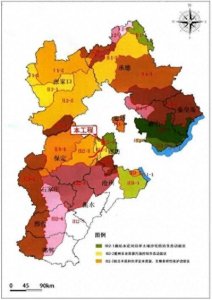

开封犹太人在中国17个姓氏,实际上只有七姓八家,现存6姓 河北区划调整猜想:撤销邢台市,整体并入邯郸市

河北区划调整猜想:撤销邢台市,整体并入邯郸市