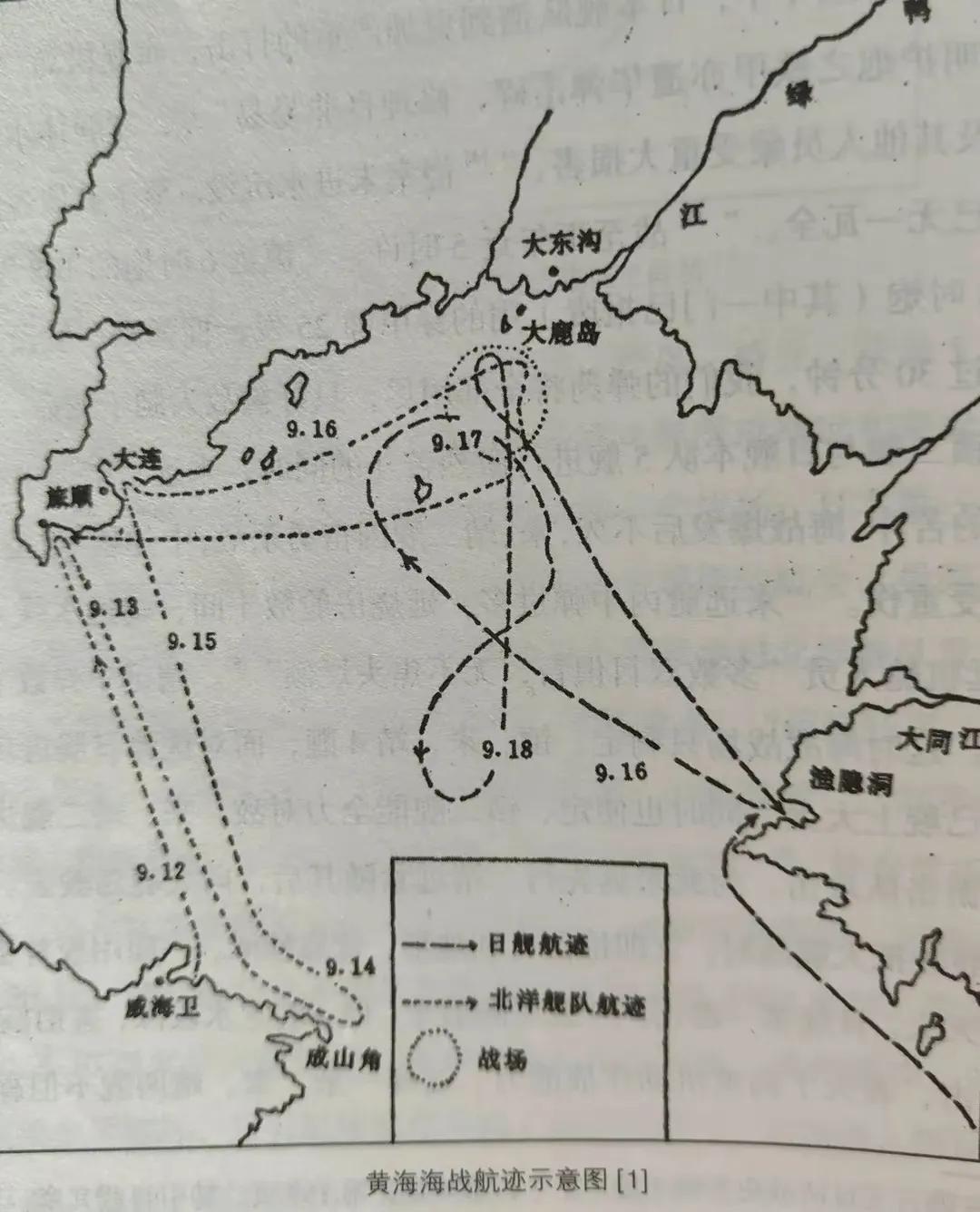

「纪实」甲午战争之黄海大海战(五)

「纪实」甲午战争之黄海大海战(五)

#战争风云#

最后我们要分析一下黄海海战失利的原因!

黄海海战中北洋舰队之所以失利,原因很多,归纳起来,大体不外乎以下几个方面。

(一)从战略上看,北洋舰队不应过早地同日本舰队进行海上决战。众所周知,早在甲午战争爆发前,日本舰队的实力就已远远超过北洋舰队。日本舰队为了能够彻底消灭北洋舰队,进行了长期的战争准备。例如在军舰的制造和购买,火炮配备、战术训练等方面都进行了长期的战争准备。正是由于日本进行了长期的战争准备,所以日本舰队的实力不论从哪一方面来看都是远远超过北洋舰队的。也正是由于日本舰队的实力早已远远超过北洋舰队,所以北洋舰队不宜过早地同日本舰队进行海上决战,更不宜在远离北洋舰队基地的情况下同日本舰队进行海上决战;而应以“辽东半岛和胶东半岛为依托,以旅大、威海的海岸炮台和水雷等既设障碍为掩护,控制渤海海峡,严密监视日军的行动,寻求有利战机对敌实施奇袭和突击,以达打破日军速战速决的计划,迟滞日军行动,逐步削弱其优势,待力量优劣易势,然后转入反攻,寻求海上决战,控制黄海制海权”。也就是说,北洋舰队在敌强我弱的情况下,应采取积极防御的方针。在防御中不断消耗敌人有生力量,为最后海上决战创造条件。李鸿章似乎也已认识到这点,他说:“海上交锋恐非胜算,即因快船不敌而言。倘与驰逐大洋,胜负实未可知,万一挫失,即赶紧设法添购,亦不济急。惟不必定与拼击,但令游弋渤海内外,作猛虎在山之势。倭尚畏我铁舰,不敢轻与争锋,不特北洋门户恃以无虞,且威海,仁川一水相望,令彼时有防我海军东渡袭其陆兵后路之虑,则倭船不敢全离仁川来犯中国各口……盖今日海军力量,以之攻人则不足,以之自守尚有余。用兵之道,费于知己知彼,舍短用长”。但在黄海海战爆发前,李鸿章因朝廷压力,为援朝清军无法按时到达朝鲜这一暂时的局部利益所迷惑,轻率地做出北洋舰队护航的错误决定。这样当丁汝昌率领北洋舰队与日本舰队遭遇时,北洋舰队的失利就成为难以避免的了。对此英国海军中将克鲁姆曾评价说:甲午之战,“为了防止日军越海登陆和防止攻陷中国港口,中国只有依靠手中的唯一武器,即现存的舰队(指北洋舰队)。毁掉这一宝贵的武器即现存舰队,同时护送7000名援军到平壤、两者相比,何重何轻?不言而喻。然而中华帝国却不惜毁掉这一头等武器即现存舰队,而往朝鲜运送7000名援军,真可谓不知轻重得失,贻误实甚”!

(二)从装备上看,敌我力量相差悬殊。黄海海战中,参战的北洋舰队与日本舰队相比,敌我力量相差悬殊。从参战舰艇数量上看,日本为12只,中国为10只,日本数量比中国军舰多两艘,即多20%。从参战舰艇总吨数上看,日舰为40840吨,中国为31366吨,日本比中国多9474吨,即多30%。从总马力上看,日本总马力为68568马力,中国为42200马力,日本比中国舰队多26768马力,即多63%。从参战兵员上看,日本参战兵员为3530人,中国为2089人,日本多1441人,即多69%。从参战炮火数量上看,日本炮火总数为272门,中国为180门,日本比中国舰队炮火多92门,即多51%。在舰队平均航速方面,日本舰队平均航速为每小时16.5海里,中国舰队为15.5海里,日本舰队平均比中国舰队每小时快1海里,即6.45%。

在鱼雷发射管方面,日本拥有鱼雷发射管36个,中国拥有26个,日本舰队比中国舰队多10个,即多38%。由此可见、日本舰队不论在舰数、吨数、马力、兵力、速度、炮火以及鱼雷发射管方面都是远远超过北洋舰队而占绝对优势的。特别是在炮火方面,日本舰队拥有12厘米速射炮81门,中国舰队则一门没有;日本有小口径速射炮111门,中国舰队只有27门。据英国海军年鉴统计,当时“4吋7(即12厘米)速射炮,每分钟可发8至10发,6吋(即约15厘米)速射炮每分钟可发5至6发,乃同大之旧后装炮,每分钟才一发耳。是速射炮发射速度,大于原后装炮6倍”。“按此数字比例推算,黄海海战时,日舰炮火实际上是北洋舰队的6倍”。正因为这样,所以在黄海海战中才出现了“日本舰队发出的速射炮弹,像雨点般落在中国军舰甲板上”的现象。在航速方面,虽然日本舰队的设计航速仅比中国舰队航速平均快1海里(实快5.8海里),但就是这仅仅快1海里的优势就足以使日舰能够处于打得赢就打,打不赢就走的有利地位,而中国舰队则不得不处于打得赢打不了,打不赢走不了的被动局面。更何况在实际上日舰的平均航速比北洋舰队的平均航速每小时要快5.8海里呢?

敌我力量相差如此悬殊,黄海海战中北洋舰队又怎能不失利?

(三)从战争准备上看,北洋舰队在海战前没有进行过任何认真的战争准备。表现在“海战前,北洋舰队将领从未就可能与日本海军发生的海上决战以及如何夺取海战胜利进行过集体讨论或私下交流”。事实上,北洋舰队在海战前应进行多次研究和讨论。研究和讨论的内容应涉及:在护航并保证运兵船安全的基础上,如同日本海军相遭遇,打还是不打?打怎样打?不打怎样退?打不赢怎么办?在打不赢的情况下,能不能组织一次有效的撤退,或者让北洋舰队的损失更小一些?对这些问题,北洋舰队从未进行过认真的研究,更不要说拿出几个作战方案了。

北洋舰队官兵

(四)从北洋舰队作战失利的根本原因上看,黄海海战中,导致北洋舰队失利的原因很多,但其根本原因无疑是清政府的腐败、昏聩和糊涂。在腐败方面,早在甲午战前,清政府内部就因派系之争和个人恩怨而停止了对外国武器和军舰的购买,导致北洋舰队海战前出现“八年中未曾添一新船,所有近来外洋新式船炮,一概乌有”、弹药奇缺、弹药质量差的现象。在昏聩和糊涂方面,清决策者竟将每门大炮只配有十几发、几十发炮弹,甚至连燃煤都无法正常供应的北洋舰队派出去护航,这无疑是拿着鸡蛋往石头上碰。这样当北洋舰队遭到日舰进攻时,失利、失败就成为难以避免的了。

北洋水师

著名史学家蒋廷黻在谈到鸦片战争失败原因时曾说:“鸦片战争失败的根本理由是我们的落伍。我们的军器和军队是中古的军队,我们的政府是中古的政府,我们的人民,连同士大夫阶层在内,是中古的人民。我们虽拼命抵抗,终归失败,那是自然的,逃不脱的。”甲午战争时期,清军虽然配备了一些比较先进的武器,但清军“是中古的军队”、清政府“是中古的政府,我们的人民,连士大夫阶级在内,是中古的人民”这几个方面没有发生什么变化。在这种情况下,“我们虽拼命抵抗,终归失败,那是自然的,逃不脱的”。落后就要挨打,黄海海战的失败为我们后人留下了极为深刻而惨痛的教训。

黄海海战讲完了,这场海战虽然已经过去百年之久了,但是留给我们后人的是它的沧桑和惨痛的教训!

喜欢的朋友可以点赞加关注!

-

- 国家外汇局:10月中国外汇市场总计成交24.26万亿元人民币

-

2024-11-29 08:38:27

-

- 中金:2025年白酒行业供给增长有望放缓,需求或稳步复苏

-

2024-11-29 08:36:11

-

- 国泰君安:铍有望成为未来商业聚变堆的价值量之王

-

2024-11-29 08:33:55

-

- 国内成品油调价或搁浅,下轮下调概率较大

-

2024-11-29 08:31:40

-

- 证券行业2025年盈利与估值双升可期

-

2024-11-29 08:29:24

-

- 数量从6家扩容至27家,险企参与个人养老金市场还需供需两端发力

-

2024-11-29 08:27:08

-

- 已读乱回,被AI助手气到的年轻人都在怎么「调教」AI?

-

2024-11-29 08:24:52

-

- “5G+工业互联网”高质量发展蹄疾步稳

-

2024-11-29 08:22:36

-

- 居民被高空抛下的菜刀砸中,社区工作人员:监控摄像头被树枝遮挡

-

2024-11-29 08:20:20

-

- 办活动出新政,多地“真金白银”促消费

-

2024-11-29 08:18:04

-

- 名侦探柯南:最冷血的3位美女凶手,智商超高,柯南都差点被骗!

-

2024-11-28 09:10:59

-

- 看了两个小时没看懂!《奇门遁甲》票房口碑双差评,亏损上亿?

-

2024-11-28 09:08:43

-

- 精灵梦叶罗丽:第六季,希娜公主超美,却比不上她倾国倾城!

-

2024-11-28 09:06:26

-

- 介子推曾割股肉侍奉流亡的晋文公,最后为什么被晋文公活活烧死?

-

2024-11-28 09:04:10

-

- 曾号称“日本排坛第一美女”的她走后木村纱织才成为当家花旦的

-

2024-11-28 09:01:54

-

- 一位妈妈的忠告:单身没关系,这几种家庭的女孩子,不能娶

-

2024-11-28 08:59:37

-

- 一人一城的内涵是什么?看似肯定忠诚,实则体现带队能力

-

2024-11-28 08:57:21

-

- 一个需要“看脸”的游戏火了

-

2024-11-28 08:55:04

-

- 考研里的工学照顾专业是什么意思

-

2024-11-28 08:52:48

-

- CF穿越火线:曾经的国服三大狙神,过的最好的非代言人白鲨莫属?

-

2024-11-28 08:50:32

后宫动漫排行榜前十名 让人羡慕嫉妒的后宫番

后宫动漫排行榜前十名 让人羡慕嫉妒的后宫番 5本惊心动魄的民国潜伏国民党谍战文,蛰伏,是为了更好的进攻

5本惊心动魄的民国潜伏国民党谍战文,蛰伏,是为了更好的进攻